- Home

- 中国史史料研究会 会報第2号:試し読み

学会情報

8.232019

中国史史料研究会 会報第2号:試し読み

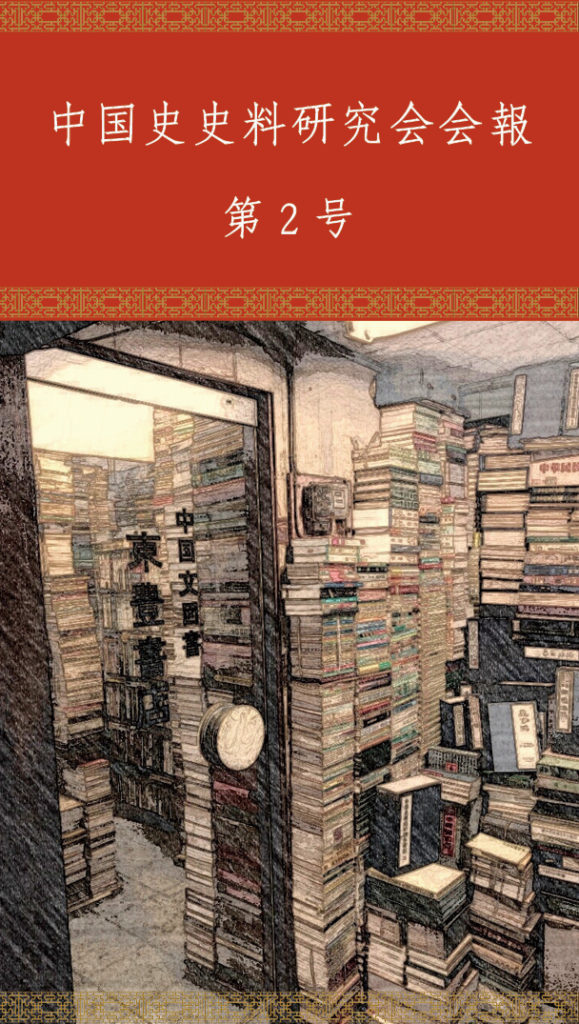

表紙は東京代々木の東豊書店入口。

古勝隆一「東豊書店の思い出」

代々木で長らく中文書の販売を続けてきた東豊書店が、2019年6月をもって閉店した。かねてより、この書肆に後継者のないこと、店舗のあるビルからの退去を求められていることなどを知っていたので、「ついにその時がきたか」と感傷的な気分になって、店主の簡木桂氏に電話をかけてみたところ、「噂には聞いていると思うが、今度、店を閉めることになったよ。本の行き先が決まらないんだよ」とのことであった。

私が初めて東豊書店を訪ねたのは、1991年、大学3年生のことであったと記憶している。ある大学の先生に場所を教えてもらって、さっそく出かけた。「他の書店にはない本がある」と聞いていたので。当時、私は中国語で書かれた本に魅了されていて、「他の書店にない本」が欲しかった。

はじめは、稠密に配置されたスチール書架、天井まで積み上げられた大量の本に圧倒され、本の背を見て戸惑うばかりであったが、そのうち、少し古くて入手しづらい台湾書・中国書の類は、この書店でこそ買えるということが次第に分かってきた。それこそが、「他の書店にない本」であった。90年代でも、中国書はいったん売り切れれば入手が難しかった。80年代に出版されたものの、すでに当時、東京の他の書店では売り切れて取り扱いのない本なども、東豊書店にはあった。……

亀田俊和「亀田俊和の台湾通信 第3回」

翌日朝、古亭駅から2駅離れた公館駅で降りて、そのすぐそばにある台湾大学に向かった。早く着きすぎたので、正門前にあるベンチに座って1時間半ほど待った。相変わらず暑い。

それから、日本語学科の事務室に向かった。台湾大学は、古い赤煉瓦の建物が多くて、京都大学とよく雰囲気が似ている。そして京大よりも広大で、椰子の木並木がある。とても美しいキャンパスで、こういう大学で是非働きたいと強く感じた。しかし、そのためには今から待ち受ける試練を突破しなければならない。

事務室で、かなり待たされた。予定の時間より遅れて始まったのではないだろうか?バイトの学生と思われる女の子が、大きな紙の箱を持ってきた。本当にくじ引きするんだなと思った(第2回参照)。引いたのは「会話」であった。

そして2階の別室に案内され、模擬授業が始まった。7~8名くらいの先生方がコの字状に並べられた机に座っていた。男性は1人だけで、あとはすべて女性であった。後に知ったことだが、日本語学科は先生も学生も大半が女性である(学生は7~8割ほどが女性)。体感的には、ほぼ女子大である。

授業は、もちろん日本で何度もリハーサルしたとおりに進めた。会話の授業の最後で、自動詞と他動詞という言葉を忘れてフリーズしたら、いちばん前に座っていた女性の先生が教えてくださった。面接官に助けられるなど、前代未聞である。

模擬授業終了後、面接が行われた。面接官側にも20分間の制限時間が設けられていたことにびっくりした。これは、日本とは明確に異なる部分である。制限時間がせまると、日本の中規模の学会の報告と同様にスタッフがベルを鳴らす。

もう2年前のことなので記憶もかなりあやふやになっているが何とか思い出してみると、まず台湾の印象を聞かれた。暑いですと答えると、爆笑が起こった。

「台湾に来たのは何度目か?」「今回が初めてです」。まずはここで不穏な空気が流れた。だが、初めてなのは厳然たる事実なので仕方がない。「大学の第二外国語は何を学んでいたか?」。もう少しで中国語と嘘をつきそうになったが、つくともちろん人生が終了するので、ドイツ語と正直に答えた。しらけたムードが漂った。

「日本史の授業では、専門外の時代も教えなければならないが、お前にできるか?」と聞かれたので、東進ハイスクールで模試の問題を作成するバイトをしていることや、大学の非常勤で近代も教えた経験があることを申し上げると、非常に納得した感じで何度もうなずいていただいた。土壇場で、かつての経験が生きたようだ。

「現在、日本の大学で就職状況がきわめて厳しいことは知っている。しかし、お前が台大に就職してすぐに東大や京大から引き抜きの話が来る可能性もある。すぐに帰国されるのは困る。いつまでいるつもりか?」。こうした質問も想定しており、答えもすでに用意していたが、答えるときはさすがに勇気が要り、清水の舞台から飛び降りる気分であった。しかし、私は覚悟を決めて言った。「可能であれば、定年まで働かせていただきたいと考えております」。

「昨日台湾に初めて来たばかりなのに、定年までいるつもりですか???」。ざわ、ざわ……というどこかの漫画によく出てくる擬音が流れた。

牛根靖裕「元代劉黑馬家族墓(上)」

■劉黒馬家族墓の発見

本稿で紹介する劉黒馬家族墓とは、劉黒馬とその子孫の墓群をいう。劉黒馬は13世紀にモンゴル帝国に仕えて、現在の山西省から陝西省にまたがる軍閥を率いた人物である。

劉黒馬家族墓は、2009年3月、中国陝西省西安市の南郊、大雁塔の南約3kmにある夏殿村の高層マンション建設予定地で発見された。この地は6世紀北周の頃から「鳳棲原」の名で知られる重要な墓葬地であったが、現在は郊外型住宅地開発の波がこの夏殿村一帯にまで及んでいる。発見後、陝西省考古研究院と西安市長安区文物保護考古所による合同調査が行なわれ、2010年6月までに発見された50余基の墓のうち12基が元代の墓とされた。これが劉黒馬家族墓である。……この小文では陝西省考古研究院編『元代劉黒馬家族墓発掘報告』(文物出版社)から得られた情報をもとに、13世紀〜14世紀の所謂元代の史料についていくつか雑感を述べたい。……

■墓誌の置き方

劉黒馬家族墓からは上述のように墓誌が6基と碑文断片1石が発見されているが、当時の墓葬の習慣を知るのに非常に興味深い出土状況が報告されているので、以下に紹介したい。

中国の墓誌は、西晋の頃から墓の中に置かれるようになったようだが(窪添慶文『墓誌を用いた北魏史研究』汲古書院,2017年)、13世紀・14世紀の頃はどのように埋葬されたのだろうか。我々が目にすることができる墓誌や墓誌蓋(墓誌とセットになっている台形の石)は、墓全体から切り離されて単体で扱われることが多く、しかも文字部分ばかりに目が行きがちであった。このため、墓誌が葬礼の中でどう扱われているのかがこれまでわかりにくかった。

この点において劉黒馬家族墓の墓誌の出土状況は、非常に興味深い。……

松島隆真「渡邉義浩『漢帝国:400年の興亡』」

中国古代史を扱った概説書は数多くある。だが秦漢時代を取りあげたものは「秦漢」と一括される例が多く、しかも、研究書も含めて「秦漢」の記述は後漢初期で完結し、以降の時代が描かれる場合も三国・魏晋南北朝の前史となる例が多かった。本書は、漢代を万遍なく俎上にのせた、おそらく本邦初の漢代通史である。……

本書は、両漢の約400年もの長期間を記述したものだが、分量的にはコンパクトである。逆にいえば、それだけ論点を精選している。構成は、全8章立てで、前漢時代が4章、王莽期が1章、後漢時代が3章である。そして「儒教国家」と、その拡大概念である「古典中国」の確立と変容を主軸に記述は進む。故に、政治史の展開を軸に、相当の分量で思想史的記述が組み込まれる。そこにおいて、天人相関論・災異説、春秋三伝と春秋学、今文学と古文学、緯書など、従来の概説書ではさほど筆を割かれなかった事柄が詳細に説明される。また宗廟祭祀などの礼制の記述も多い。王莽期についても、その政治の「古典中国」確立に向けた思想的背景を大きく追求する。そして、後79年の白虎観会議による儒教の教義解釈の確定を述べ、このとき確立した「儒教国家」を、豪族を媒介とした支配「寛治」を正統化したものと位置づける。これらの記述には、著者の既刊の概説書と重複する箇所もあるが、一般的には第十代皇帝の宣帝即位の予言とされる眭弘の上奏文についての独自の見解を披露する箇所もあり、これは著者の近年の論考が反映される。また『史記』・『漢書』・『後漢書』について大きく筆を割き、その思想的意義を「漢帝国」や「古典中国」の視角から読み解くことも特徴だろう。

そして、第八章において、黄巾の乱以降の動向として、鄭玄の六天説による王朝交代の理論化、曹操の「唯才」と「猛政」・「文学」にもとづく儒教への挑戦、何休や荊州学派による「漢」存続の試みとその継承の様相を紹介する。そのなかで、荊州学派を継いだ西晋・王粛による経典解釈と、その延長にある南宋・朱熹による諸葛亮評価を経て、革新的な曹操ではなく、「儒教国家」の価値観が「漢」民族の規範になったとする。そのうえで後世の『史記』・『漢書』の比較論を通じて、「漢」が古典と化した様相を近代にいたるまで概観する。一見エピローグのようだが、実際には、本書の問題意識が集約されている。定番の群雄たちの動向を縮減してまで思想史を記述したゆえんは、あえて断定的にいえば、「王朝交代」さえも「古典中国」に組み込まれ、その後の中央集権国家再編へとつながる様相を描くためだろう。なお、魏晋南北朝時代はこの図式に当てはまらないのではとの疑念も湧くところだが、すでに著者はこの時期を「西欧中世的な分裂傾向を帯びながらも、隋唐帝国による支配体制の再編により「古典中国」が再建される」過渡期と位置づけている。そして終章で、1911年の辛亥革命によって統一国家を理想とする「古典中国」が解体され近代となったが、すべての権威が国家に収斂される「古典中国」の影響力で近代化=欧米化が進まなかったことを述べて締めくくる。

このように本書は、著者の、漢代のみならず、中国史全体への知見を披露した意欲的な著作である。

もっとも気にかかる点もある。……

佐藤信弥「中国時代劇の世界 第3回『月に咲く花の如く』」

2017年に放映・配信された作品で、全74話構成。原題は『那年花開月正圓』。作中の一場面をイメージしたタイトルである。本連載の第1回で取り上げた『昭王〜大秦帝国の夜明け〜』(原題『大秦帝国之崛起』)と同じく丁黒が監督しているが、作風はまったく異なる。

舞台となるのは清末の涇陽、現在の陝西省涇陽県である。西暦1884年、当時の年号では光緒十年から物語が始まる。本作のヒロイン周瑩は実在の女商人だが、義和団事件で西太后と光緒帝が陝西に避難した際に多額の献金をしたといったような断片的なエピソードがいくつか知られるのみで、ドラマではかなり創作を加えているようである。近代を舞台にした女の一代記で、モデルとしたヒロインの生涯を忠実に追ったものではないという点で、作風は日本の朝ドラに近い。ただ、朝ドラでも近年は2015年度下半期放映の『あさが来た』のように、歴史物としての要素が濃厚な作品が作られるようになっているが、本作も洋務運動、戊戌の変法といった歴史的な背景や事件が強く関係する展開となっている。秦商(陝西商人)がテーマということで地元の食べ物なども多少扱われているが、そういうアプローチも朝ドラに近い。

本作では、周瑩は赤子の頃に流れ者の周老四に拾われてその義理の娘となり、親子二人して大道芸人や詐欺師として世渡りをしてきた、世知に長けた「老江湖」という設定になっている。ヒロインを演じるのは『宮廷の諍い女』(原題『後宮甄嬛伝』)、『ミーユエ 王朝を照らす月』(原題『羋月伝』)などで知られる孫儷。ガサツなところがあるが義理堅く、口が達者で「地頭」がよいというキャラクターを好演している。そんな彼女がひょんなことから涇陽第一の富豪である呉家の御曹司呉聘と顔見知りとなり、呉家の下働きとなる。呉聘を演じるのはやはり有名俳優の何潤東で、『三国志 Three Kingdoms』(原題『三国』)の呂布役、『項羽と劉邦 King’s War』(原題『楚漢伝奇』)の項羽役など時代劇ではアクション俳優としての印象が強いが、本作では紳士的な王子様のような役柄を好演している。

周瑩は人を騙すことなど何とも思わない性格だったが、呉聘やその父親で呉家の当主の呉蔚文と接することで次第に感化されていく。また呉家東院(呉家の本家の邸宅。他に呉蔚文の弟たち一家が暮らす西院・南院・中院がある)の敷地内に設けられた若い従業員のための学校で学ぶことで商売人としての才覚が磨かれ、周囲から評価されるようになっていく。そして暴徒に襲われ昏睡状態となった呉聘の命を救ったということでその妻として迎えられる。

しかし周瑩の幸せは長く続かず、負傷の後遺症ということなのか再び昏倒してしまった呉聘を救うことはできずに帰らぬ人となる。義父の呉蔚文も、惇親王家の載漪(一時光緒帝の後継者とされた溥儁の父親として知られる)がバックに付いたライバルの富豪沈四海や、懇意だったはずの商人胡志存に陥れられて非業の死を遂げてしまう。若くして女の身で没落した呉家の当主となった周瑩は、亡夫の叔父にあたる呉蔚文の弟たちや、沈四海のドラ息子で腐れ縁の仲の沈星移、呉家の学校での同窓生で誠実な補佐役の王世均、地元涇陽の県令で清廉潔白な硬骨漢の趙白石といった男たちのサポートを得ながら、呉家の再建、そして亡夫と義父の死の背後に隠された陰謀を暴くために邁進していくことになる。呉聘、陳暁演じる沈星移など、男性陣にイケメン俳優が多いので、日本語版は「ラブ史劇」と宣伝されているが、本作の面白さはそれで語り尽くせるものではない。……

広中一成「満洲人物伝 第1回 李際春:李香蘭の養父の実像」

■失意の軍人から対日協力者へ

本号より数回にわたり、20世紀前半の旧満洲(現中国東北部。以下「旧」省略)にゆかりがあり、かつ一般的にはあまり知られていない人物に着目し、その人となりやエピソードをひもといていきます。第1回目は李際春を取りあげます。李際春と聞いてピンときた方は、おそらくかなりの映画通ではないでしょうか。なぜなら、李は当時日本でも人気を博した満洲映画界のスター、李香蘭の養父だからです。……

■李際春と山口父子との絆

失意の軍人から対日協力者へと変貌した李際春が、なぜ李香蘭の養父となったのでしょうか。李香蘭の本名は山口淑子(戦後結婚して大鷹姓)。戦後発表された山口の自伝によると、山口の父文雄は、漢学者の父(淑子の祖父)の影響で幼い頃から中国語を学び、日露戦争が終わった翌1906年、憧れていた中国大陸に足を踏み入れました。文雄は数年間、北京で過ごしたあと、友人の紹介で南満洲鉄道株式会社(満鉄)に就職しました。

山口淑子は文雄と李際春の関係、ならびに李際春の養女となったことについて、次のように述べています。

(父の文雄は――引用者注)「満鉄入社前には北京の中国語専門学校・同学会に学んでいた。そのころ知り合った中国人の友人に李際春氏や潘毓桂氏ら、戦前の親日派中国人がいる。二人とも財界人、政治家として要職についていたが、父とは中国の風習に従い義兄弟の誓いを結んだ。同じ風習から私も儀礼上の養子縁組を結び「李香蘭」や「潘淑華」などの中国名を頂戴することになったのである」(『李香蘭 私の半生』、25頁)。

潘毓桂は、李際春と同じく天津出身の対日協力者で、日中戦争勃発後、北京にできた日本の傀儡政権、中華民国臨時政府(のちに華北政務委員会)で天津特別市市長などを務めました。

山口淑子は、1933年の旧正月のときに執り行われた養子縁組の儀式についても、次のように回想しています。

「私は緋色の中国服、髪には花飾りの櫛をさし、祭壇正面に腰をかけている李将軍の前に進み出た。将軍も、そばによりそう第二夫人も正月用の正装である。私は両腕を袖の中に交互に差し入れ、その環の中に頭を埋めて、立ちひざのまま、床に頭をつけるお辞儀を三度繰り返す。三拝礼のあと、年賀の客人たちが見守るなかで将軍からの盃を飲みほし、返盃する。

儀式は終わり、私は李際春将軍の乾姑娘(義理の娘)になった」(同上、45~46頁)。

ちなみに、「香蘭」という名前は、実父文雄の俳号からつけられました。李香蘭となった山口淑子は、同年奉天放送局(奉天広播電台)にスカウトされ、ラジオ番組「満洲新歌曲」の専属歌手に抜擢されました。

さらに、1938年に満洲映画協会から専属映画女優としてスクリーンデビューし、実父文雄から教わった流暢な中国語とエキゾチックな容姿は、たちまち、日中両国の人々の心をわしづかみにしました。……

平林緑萌「前漢功臣伝抄 第2回 劉襄:劉氏になった項羽一族」

■劉舍、丞相となる

高祖劉邦の死後、呂氏政権とその打倒を経て、漢王朝はいわゆる「文・景の治」の時代を迎える。

その後半期にあたる景帝の中四年(前147年)、劉舍という人物が丞相に任ぜられた(なお、「中四年」という奇妙な紀年が存在するのは、景帝が父の文帝より多く、在位中に二度改元を行なっているためである。ただし、このときはまだ元号は存在しない)。

『史記』漢興以来将相名臣年表は、ごく簡略にそのことを記録する。

御史大夫桃侯劉舍為丞相。

御史大夫で桃侯(という列侯位にあった)劉舍が丞相になった、という事実のみを記す。

さて、この劉舍、実は皇族(劉邦一族)ではないというと、驚かれるであろうか。項羽本紀の末尾には、以下のように記す。

諸項氏枝属、漢王皆不誅。乃封項伯為射陽侯。桃侯、平皋侯、玄武侯皆項氏、賜姓劉。

つまり、劉舍は劉氏ではあるものの、それは劉邦によって劉姓を賜与されたからであり、もとは「項氏枝属」──項羽一族なのである。

初代桃侯は劉舍の父・劉襄(元の名は項襄)である。劉邦に降った項羽一族の息子が、漢王朝の丞相に登りつめたということになる。

この、不思議とも見える一連の現象は、いかにして起きたのだろうか。……